Wie sie es erlebt hat 她的經歷 – 梅克爾回憶錄

梅克爾出書了!寫她的回憶錄。我雖好奇卻不寄望她會反思或自我批評。一個贏得四次國會選舉,在德國歷史上任期最長久的總理,代表的並不是她的能耐,而是德國人逃避現實的社會心態。德國人自欺欺人,自以爲站在道德制高點,迂迴於價值與利益而終究回歸後者。如是才會16年來選她來執政。

2010年時代周報寫了篇文,名爲《Die Methode Merkel 梅克爾之道》,14年前我也深有同感地做了點評。

梅克爾是個既沒有願景也沒有治國方略,精心算計、政治投機、戀棧權力之人。這樣的人帶領全球第三大經濟體實是危險至極。然而德國人的政治神經被她麻痹了。她可以靠一句口號:「Deutschland geht es gut德國的表現很好。」贏得2009年選舉。接著靠一句口號::「Sie kennen mich你們知道我的。」贏得2013年選舉。選民那麽無知無求地把選票投給她,實可謂為政治奇觀。綠黨批評她動用稅金做民調以洞察民意,不出籠會讓民衆不爽的政策,而在野黨則根本沒有這種資金。社民黨批評她掏空社民黨的政策,搶走了社民黨選民。而她自己的基民黨則喃喃抱怨,梅克爾把我們社民黨化了。基民黨的核心理念空泛了。梅克爾志在固守多數中間選民,所以德國政治學家下結論:梅克爾的政策構建了極右組織AFD德國另類選項黨。

直到今天,德國經濟與政治捉襟見肘,許多民衆回憶時還是喜歡她。難怪台灣也有人崇拜她,爲她寫書。

自從俄烏戰爭以來至今三年,到了2024年德國面臨上萬家企業倒閉,才知德國過去二十年的經營原來是外强中乾式地經濟靠中國、能源靠俄國、國防靠美國。憑著所謂的「Schwaze Null非赤字的零」不舉債、不投資、無所建樹而執政的她,弄得德國至今百廢待舉。

梅克爾16年執政之後,自動宣佈將不再參加2021年大選。基民盟被衆志成城的選票懲罰了。德國在16年之後有了所謂的交通燈聯盟(紅色的社民黨、綠色的綠黨和黃色的自民黨)。自民黨在三年聯盟執政之後面臨各地方選舉的慘敗,開始扮演執政聯盟唯一反對黨的角色。2024年終於被總理蕭兹炒了魷魚。德國將提前大選。20年後的今天,好不容易,一場以政治理念競爭為主軸的大選又走上正軌。

此刻德國身處的窘境,梅克爾要擔負多少責任?她出書了?我真真好奇…

哈!今天11月26日明鏡網報導此書《Freiheit自由》。

標題是:《Freiheit》verrät praktisch nichts, und damit womöglich alles - 自由一書其實什麽也沒說,這就説明了一切。

科隆大學的政治學教授Prof. Thomas Jäger對此書的評語: 最令人詬病的是梅克爾說2008年烏克蘭爭取MAP地位以加入北約時,大多數的烏克蘭人不贊成加入北約。其實她根本不在意烏克蘭大多數或少數人的意見是什麽。即便到今天她也不會在意。她在意且斬釘截鐵知道的是俄羅斯會使用武力反對。所以她在書中說不同意烏克蘭加入北約,暗示避免了一場戰爭。問題是,既然2008年她知道她避開了俄羅斯的武力威脅,爲何沒有開始關注德國的國防和軍備?

身爲德國總理的天賦使命乃在避免德國受到任何一種傷害…

下面是她回憶錄刊在時代周報的摘錄。

Wie sie es erlebt hat 她的經歷 – 梅克爾回憶錄

離任三年後,梅克爾 (Angela Merkel) 出版了她的回憶錄: 《Freiheit自由 》預印本摘錄

作者:Angela

Merkel 安格拉·梅克爾 21. 11. 2024

東德的童年與學業

我的父母竭盡所能為孩子們創造庇護空間,這就是我的感受。我永遠感激他們。我有一個快樂的童年。

住在

Waldhof 四周受到大自然的保護。我們可以在樹林和草地上玩耍、游泳、遠足和冒險,沒有後顧之憂。我還發現,在牧師學院與教職員和學員的相處中,我可以盡情享受彼此對話和取之不盡的靈感,這些都是我的庇護所。我們過著大家庭般的生活。我是個外向的孩子,四處都有對接點。我常向來訪者提問,因此也獲益良多。像是一位收集藝術明信片的舍監讓我認識了

20 世紀早期的繪畫。

我的家人每年都會去柏林看戲。我永遠記得 Hilmar Thate 在德意志劇院 (Deutsches Theater) 飾演的《理查三世 (Richard III)》,還有 Walter Felsenstein 在 Komische Oper 飾演的 《屋頂上的提琴手(Anatevka)

》 。

|

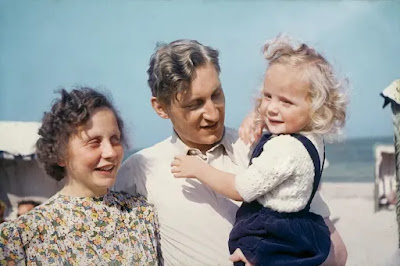

| 1956 年與父母住在波羅的海 Kühlungsborn © 個人私藏 |

為我提供重要庇護的總是我媽媽。每當我需要她的時候,她都會在我身邊。在東德的生活是一種長期邊緣人的生活。無論一天開始的有多無憂無慮,一旦超越政治界限,所有一切可能在幾秒鐘內改變,生存立時受到威脅。這時候,國家會毫不留情地打擊。找出界限的確切位置,乃是真正的生活藝術。我的親和性格和務實處事幫了我大忙,最重要的是,在家中可以和家人「協商」一切大小事情,父母會溫和地教導我們立足於此之上做出獨立的決定。這些決定讓我能夠在這個體制中生活,而不致超越出軌以致無法攬鏡自照。這些決定讓我們也不致變得憤世嫉俗。

東德政治的游走空間不斷改變。有一回是農民的財產被集體化,另一次則是「牛頭行動(Aktion Ochsenkopf)」,每家每戶要確保屋頂天線不朝向西方接收電視電波。接著是對藝術家的騷擾,以及一波又一波國有化中型企業。

但與民主國家生活最重要的不同,在於個人沒有可進行控訴的法律保護,國家任意妄為,懲罰的對象不僅是當事人,通常還涉及整個家庭或團體。這就是獨裁的本質。因此,我父母為孩子們所創造的庇護空間,攸關我們的生存。(...)

高中教的公民學,在大學則以馬列主義(當時稱為「ML」)為主題的研討會和講座繼續。馬列主義課再次講述公民學中已經熟悉的三個類別:辯證唯物主義、政治經濟學,以及這三者中最令人不快的部分 – 科學共產主義。在我的宿舍附近住著一些 ML 學生,其中最聰明的人學習政治經濟學,而最沒有天份的人,從我這個物理學家的角度來看,則學習科學共產主義。我們猜他們即便數學得了 D,也會被大學錄取,因為除了推究共產主義時代何時來臨之外,他們幾乎無所事事。我不懂怎麼能把整個學位課程都花在這單一課題研討之上。我覺得荒謬至極。

|

| 1986 年獲取博士學位,喜滋滋地與擺滿禮物的書桌拍照 © 個人私藏 |

有一幕我永遠無法忘懷的是一次 ML 講座中途我被人趕出了演講廳。事情是這樣發生的: 我坐在演講廳相對較靠後的位置。就像一般的演講廳一樣,每一排的座位級次向上升高,所以我坐在最上面幾排之中。由於 ML 講座非常無聊,所以我拿出物理練習題來做。然而,我沒意識到坐在我後面三排的人正從上面盯著我們看,查實我們在做些什麼。突然,那人跳了起來,向下面的 ML 講師喊道:「 別鬧了!你在寫練習題,你沒在聽馬列主義的課!」。我馬上意識到說的是我。底下的ML講師朝著我的方向高聲大喊:「滾出去!」。我嚇了一跳,胡亂收拾東西,立刻起身逃離教室。大戲才剛開始:演講廳後頭沒有出口,沒有讓我迅速脫離的辦法。唯一的出口在大廳彼端的樓底下。我不得不一路沿著樓梯爬下來。大廳裏一片死寂。一雙雙眼睛盯著這一幕。我必須先通過前面的講師才能達到門口。感覺好像過了很久,我終於到了門口,打開門,離開了演講廳。當我人站在外面時,才發現雙膝顫抖。我害怕極了,只想立馬回到我宿舍房間。躺在床上,精疲力竭,想法控制住情緒。後來其他人也回到宿舍後,試圖讓我冷靜下來。在演講廳的小插曲沒造成進一步的後果,但我永遠難忘那次舉步維艱。那是一次羞辱,根本是欺凌。

個人戰勝了制度

回想起來,令人難忘的是,這次經歷竟然令我如此驚愕,嚇到措手不及。其實我早該對這一切了然於心。應該無所震驚。我不只在萊比錫認識到總會有人監聼,小團體裏必有另類聽眾,當我們似乎無憂無慮地相約會面時,這些人會向國家安全部門彚報。在滕普林這也是生活的一部分。儘管如此,這件事對我的衝擊很大。即使當我寫下這些文字的時刻,仍然清楚感受到那時的尷尬。但今天我卻多了另層感受。我不知道該如何用合適的詞彙來形容這個感覺。也許是:優越感。一種凌駕於國家懲戒和恐嚇之上的優越感,這個從不信任自己公民的國家,最不信任是它自己。不自信到這種程度以至於擺出無與倫比的小氣、狹隘、低級無味的的架勢 ̶― 是的,還有 ― 缺乏幽默感到極點。

但是今天的優越感是怎麽來的?因為,儘管國家若是,卻未奪走我内存的某些東西,那些讓我能夠生活、感受和知覺的東西:某種程度上一種無憂無慮的心態。我從小就有這種特質。東德沒能奪走我這一點,這是我個人戰勝這個體制的例一。回想起來,我深信如果沒有這種無憂無慮的心態,我絕不可能在 ML 講課上,毫無戒心地寫起物理練習題。如果沒有這種漫不經心的心態,我可能會更容易受騙上當。如果不是那麽漫不經心,我可能會在某個時間點開始懷疑自己為什麼在整個學習過程中幾乎沒被東德政府組織的「自由德國青年FDJ專案」吸收過,或者為什麼我經常被允許去新教學生社區而不受打擾。這一切只在學業結束時我才猛然醒悟。然而,在那之前,我一直將學業視為我所在意的專業挑戰,而生活上基本是無憂無慮的。

2005 年當選德國總理

我意識到,在理論與實踐之間似乎存有歧異,說的是女性擔任聯邦總理的時機是否已經成熟。在婦女行列中,人們對此深表懷疑。施羅德(譯者:Gerhard Schröder,社民黨,時任德國總理)只當了七年總理。每個人都覺得他想繼續連任,他精力充沛、頭腦靈活。我則面臨嚴格的審查。任何以總理候選人身份挑戰總理一職的男性都會有同樣的感受。但我意識到,身為女性絕非優勢。越接近選舉日,這一點就越明顯。我還犯了一個錯誤,那就是在競選的火熱階段來臨之前,沒給自己放假,無法放鬆。故事的結局是,有一次公衆訪談之時我竟然搞混了毛利和淨利這兩個詞匯。

基民盟呢?突然間,是我們要來讓人民受苦。把增值稅提高兩個百分點的計畫,是其一。梅克爾之稅誕生了,這是施羅德競選活動的攻訐盛宴。施羅德本人不再談他創造的改革,更隻字不提2010 議 程。最初民調顯示出基民盟和自民黨新政府將獲得大多數支持,這既是福也是禍。說是福,因為這些民調激勵了我們,而説是禍,則是因為感覺上我們像是走上執政之路且已經走到盡頭的政府,施羅德可以恣情反對攻擊我們。(...)

2005 年 9 月 18 日,星期日,下午 18 點投票結束: 我和 Joachim 一起去基民黨黨部Konrad Adenauer House。我們和許多主席團成員坐在五樓的主席室,觀看德國第一電視臺 ARD 和 第二電視臺ZDF 的大選預測。預測基民盟的得票率分別為 35.5% 和 37%,社民黨的得票率分別為 34% 和 33%,自民黨的得票率為 10.5%,綠黨的得票率分別為 8.5% 和 8%。選戰初期的民調顯示我們的得票率約為 45%,相較之下,這實在令人非常失望。我覺得自己是輸家。但事實上,基民盟仍有真正的勝利機會。我暗想:也許結局會與 2002 年選舉之夜相反,我們一開始以為贏了,但後來卻輸了。

懷著這樣的心情,我與 Eva Christiansen 和 Beate Baumann

19 點左右一起前往電視演播室,參加來自 ARD 和 ZDF 邀請各黨的黨領導人和黨提名候選人的電視直播。我首先被問到為什麼基民盟的表現遠遠低於預期。我勇敢地表示,社民黨和綠黨已被淘汰出局,基民盟才是最強大的政黨,是我們獲取了組織政府聯盟的授權。直到那一刻我才默認,我們當然希望有更好的結果。

當施羅德被問到他對選舉結果的評價時,他大吼說:「我為人民(......)感到驕傲,選民給我們一個很清楚的結果,至少清楚説明,除了我之外,沒有人有能力組織一個穩定的政府,除了我之外,沒有人。」稍後他又說:「您真相信我的社民黨會在這種情況下接受梅克爾的談判提議,說她願意成為聯邦總理嗎?我認為我們無須浮誇不實讓教會留在村子裏吧。德國人在候選人問題上的投票毫不含糊。你不能認真否認這一點。接著,他臉朝向我說:「在她的領導下,她不可能與我的社會民主黨組成聯盟,這一點很清楚,別自作多情了。」

我想 瘋了 這到底是怎麼回事?我無法預測事情會如何發展,但如果他說的是對的,會讓我非常驚訝。施羅德並不在勝利之路。如果他的政黨在預測中的支持率是 38%,而基民盟的支持率是 31%,那我還能理解。然而事實是,他最終會贏的機率顯然比我要少。我回答他:「簡單的事實是,您今晚沒贏,社民黨加上綠黨也沒贏。這就是現實。我也說得很清楚,最後必須取得大多數,如果是基民盟和社民黨的大聯盟,選票較高的政黨才能推出聯邦總理,根據目前的預測,那是基民盟。不管怎樣我暗忖:靜觀其變。不要生氣,沒人問你就三緘其口,看看結果會如何。

組成大聯盟

先是自民黨主席 Guido Westerwelle出頭替我説話,接著是基社黨黨主席Edmund Stoiber。我則坐在那裡像個局外人似的坐在家裡看電視。我不停地對自己說:不和其他人糾纏,弄得自己也開始不知所云。我完全意識到自己正在經歷一些特別的事情,但這一切都是在不知不覺中發生的。我非常懷疑若對手是位男性,施羅德是否會以同樣的方式對待。我的印象是,他想以出其不意的方式創造新一個新氣象,讓他的好成績看起來更好,而我的差成績看起來更差。但他似乎忽略了一個事實,那就是一旦力道太過了,人們會聲援處於劣勢的一方,也就是被攻擊的一方。對我的政黨來說尤其如此 。

節目結束後,電視台工作人員將我帶出演播室,邊走邊説根據最新的預測,基民盟比社民黨多贏了三席,而且越來越接近最終結果:基民盟35.2%、社民黨34.3%、自民黨9.8%、綠黨8.1%、左派黨(Die Linke)8.7%。在走廊上,我與 Eva Christiansen 和 Beate Baumann碰頭,她們一直在隔壁房間的電視觀看這輪選舉。我們相互對看一眼,一言不發,只想盡快上車。一上車,我們就突然大叫起來:「難以置信!簡直難以置信!」

(...)又過了幾個星期,社民黨才放棄任命總理的要求。十月初,當時的社民黨黨和議會團體領袖Franz Müntefering提出了試探性的姿態。我們的議會團體主席辦公室位於Jakob-Kaiser-Haus大廈,一幢離國會議院不遠的議會大樓,我們的辦公室就在對面的正上方,我的辦公室在五樓,他的辦公室在四樓。若要互相拜訪,無須搭乘公用電梯,而是可以使用施普雷河畔人跡罕至的樓梯間。我們可以簡易會晤,Müntefering 打電話時不用通過他的前廳。沒人知道我們在樓梯間的走動和我們的對話。

2005 年 10 月 10 日,我們取得了突破性的進展,結束了探索性的談判,在我的領導下,基民盟 (CDU/CSU) 與社民黨 (SPD) 組成聯邦政府的正式聯盟談判得以展開。

|

| 2005 年梅克爾首次當選德國聯邦總理的就職宣誓 © Guido Bergmann/由聯邦政府新聞資訊辦公室提供 |

(...)2005年11月18日星期五,聯盟協議(...)簽署。2005 年 11 月 21 日,星期一,我交接了議會團體領袖的職務。來自巴登符騰堡州的 Volker Kauder(他從2002 年 10 月至 2005 年 1 月擔基民盟議會團體第一議會秘書,2005 年 1 月至 11 月擔任基民黨總秘書)當選成為我的繼任人。晚上五點我拜訪了社民黨議會團體,在聯邦總理選舉前親自向他們介紹我自己,聯邦總理選舉訂於翌日舉行。

教會沒進城仍留在村子裡,終究只有擁有多數選票的政黨可以進行政府的組成,才能遷入總理辦公室。此刻那是我。我當時 51 歲。

2008 年在布加勒斯特舉行的北約高峰會:相關烏克蘭的爭議

在布加勒斯特,並未就烏克蘭和格魯吉亞加入北約作出任何決定。反之,討論的重點在於北約是否會要求烏克蘭和格魯吉亞擬定所謂的MAP(成員行動計劃),以先取得 MAP 地位,此乃加入北約的最後階段。烏克蘭和格魯吉亞已提出獲得這個地位的要求。在布加勒斯特就此做出的決定並不預示歐盟會敲定該國的成員身份,但在政治上,這幾乎是對兩國加入北約不可逆轉的承諾。繼 1999 年和 2004 年之後,這樣的決定將成為北約第三次重大延伸的前奏。

我理解中歐和東歐國家希望盡快成為北約成員的願望,因為他們希望能在冷戰結束後成為西方社會的一員。毫無疑問,俄羅斯無法提供這些國家他們渴望的東西:自由、自決、繁榮。(...)

但與此同時,北約及其成員國必須審視每一個延伸脚步對聯盟、其安全、穩定和運作能力的潛在影響。新成員的加入不僅是爲了自身的安全,也應為北約安全做出貢獻。所以才有國家加入條件的設計,不僅要考慮候選國的軍事能力,還要考慮其國內結構。這也適用於烏克蘭和格魯吉亞。

北約聯盟的談判

俄羅斯海軍的黑海艦隊駐紮在克里米亞半島,該半島是烏克蘭領土的一部分,烏克蘭和俄羅斯之間的相關條約效力到 2017 年終止。沒有一個加入北約的候選國曾與俄羅斯的軍事機構有這樣的條約。此外,當時支持烏克蘭加入北約的國民只是少數。深深的裂痕貫穿整個烏克蘭。在格魯吉亞,南奧塞梯和阿布哈齊亞地區還有尚未解決的領土衝突,根據北約一般性規則,這些都不合乎加入北約的資格。因此,這兩個國家的情况與已加入北约的中歐和東歐國家大不相同。

當然,北約以外的第三方沒有否決權,連俄羅斯也沒有。否則就違背了32 個歐洲國家、美國和加拿大在 1990 年 11 月的 CSCE 會議共同協定的「巴黎憲章」自由選擇結盟的原則。反之,若有加入北約的心願,也不可能自然而然地心想事成。

|

| 梅克爾在布加勒斯特的北約峰會和北約―俄羅斯理事會上與普丁和其他頂級政治家共進晚餐2008 © Sorin Lupsa/Getty Images |

我認為討論烏克蘭和格魯吉亞的加入北約階段性的 MAP 地位,與之同時不去分析普丁的看法是嚴重的疏忽。自 2000 年普丁就任俄羅斯總統以來,他竭盡所能使俄羅斯再次成為國際舞台上的一員,任何人都不能忽視,尤其是美國。他對俄羅斯或其他地域建立民主結構或透過運作良好的經濟實現全民繁榮並不感興趣。相反地,他想要推翻美國從冷戰中勝出的事實。他希望俄羅斯在冷戰結束後仍然是多極世界中不可或缺的一員。他使用曾經服務於情報局的經驗,來實現這一目標。

在 2007 年 2 月 10 日的慕尼黑安全會議上,也就是布加勒斯特北約首腦會議的前一年,我致開幕詞,站在身後一道印有「透過對話達成和平」字樣之牆的前面,談到面對全球挑戰時的合作,我呼籲儘管有任何意見分歧將與俄羅斯持續對話。接著輪到普丁上臺。他談到世界的壟斷,並問到:「何謂一個壟斷的世界?無論您如何潤飾這個詞彙,最終它只意味著一件事:它代表一個權力中心、力量中心、決策中心。這是一個單一主人的世界,單一主權的世界。」稍後,他終於點名:「我們眼見國際法基本原則逐漸被漠視。更重要的是美國,在某些規範其實幾乎是以一國之法律體系,在所有領域都超越了自己的界限:無論在經濟、政治和人道主義領域,它都強加給其他國家。」普丁所指完全是美國,而不說明他其實是在緬懷前蘇聯和美國在昔日冷戰時期作為兩個超級大國互相對峙的角色。(...)

我坐在前排(……),可以清楚傾聽普丁的演講。他的語速很快,有時甚至不看稿。講稿大部分可能是他自己擬定的(如果不是每一個字)。最令我感到不安的是他非常自以為是:儘管各種對北約在塞爾維亞出兵的批評,但對自家門口納戈爾諾-卡拉巴赫、摩爾多瓦和格魯吉亞尚未解決的衝突他卻隻字不提,對自己在前南斯拉夫的塞爾維亞所犯下的暴行隻字未提。但也有一些我認為不算太荒謬的觀點。事實證明,對伊拉克戰爭的批評是有道理的;眾所周知,美軍出兵伊拉克爲的化學武器的證據從未被證明。北約和華沙條約組織於 1990 年簽訂的《歐洲常規武裝力量條約》(CFE 條約)應規定歐洲重型武器系統的上限,但該條約並未取得成功,這件事也讓我感到困擾。在華沙條約解體、蘇聯解體和東歐國家加入北約之後,這一點變得尤其必要。俄羅斯與美國之間關於批准改編條約(A-CFE)的爭議是由俄羅斯軍事觀察員在格魯吉亞的存在引發的。我很遺憾這件事沒有發生。我無法改變任何事;這些決定都在我上任之前就存在的。

在慕尼黑演講中,普丁展現的如同我所經歷的他:一個總是警惕不被錯待的人,總是準備好下一盤權力之棋,總要讓其他人等他降臨。你可能會覺得這些行徑有夠幼稚、應受譴責,你也可能會對此搖頭。但這都不會讓俄羅斯從地圖上消失。

隨之而來的結果是,烏克蘭和格魯吉亞擁有了加入北約前最後一個資格階段的 MAP 地位,一方面將加入北約,但另一方面卻還不能享有北約條約第5條的安全保障?

在我看來,認為 MAP 地位可以保護烏克蘭和格魯吉亞免受普丁侵略乃是一種幻想,以爲MAP地位威懾力如此之大,以至於普丁會被動地接受事態發展,根本不實際。是否可以想像,當時若在緊急情況下,北約成員國該會採取軍事反應——提供物資和軍隊——並進行干預?是否可以想像,身為德國總理,我得向德國聯邦議院請求為我們的德國聯邦國防軍授權,可以獲得多數票通過嗎? 2008年?如果是這樣,後果是什麼?另外:如果不這樣做,不僅對烏克蘭和喬治亞,而且對北約來說,後果又是什麼?上一次的民主向東延伸之時,這些國家在獲得 MAP 地位後,至少需要五年才能成為北約聯盟成員。我認為,去假設普丁將會簡易允許烏克蘭和格魯吉亞先獲取北約 MAP 地位,末了加入北約成員國,完全是一廂情願的想法,以爲政治乃是心想事成。

與俄羅斯打交道

基於所有這些原因,我確信我不能同意烏克蘭和格魯吉亞的 MAP 地位。以此心態2008年4月2日,我在柏林泰格爾軍用部分機場登上了A310飛機,與外交部長施泰因邁爾和我們的工作人員一起飛往布加勒斯特北約峰會。(...)

最後達成了妥協。烏克蘭和喬治亞沒有獲取MAP地位,也沒導致北約聯盟像伊拉克戰爭期間那樣的裂痕。既然我無法在布加勒斯特就北約對烏克蘭和格魯吉亞作出任何承諾,我希望不惜一切代價避免發表任何有關聲明。這項妥協是必要的,儘管如同所有妥協一樣,它是有代價的。格魯吉亞和烏克蘭沒有獲得 MAP 地位,等於希望落空了。然而北約同時也向他們承諾對其成員資格作出概括性的整體承諾,這對普丁來說是對兩國加入北約的認可,這就是宣戰。在一次對話,我不太記得對話的脈絡,普丁對我說:「妳不會永遠擔任總理。然後這兩國將成為北約成員。我不會讓這種事情發生。」我心想:你也不會永遠當總統。儘管如此,我對未來因布加勒斯特而可能與俄羅斯發展的緊張局勢憂心忡忡。 (...)

我懷著複雜的心情從布加勒斯特飛回德國。一場真正的大爭戰已然避免,但同時很明顯,我們北約並沒有對付俄羅斯的共同戰略。許多中歐和東歐人根本沒有意願為維持與俄羅斯的關係作出投資。他們似乎希望這個國家消失,不存在。我很難責怪他們,因為他們在蘇聯統治下長期受苦受難,而且與 1990 年後的東德不同,他們無福像東德一樣能夠在和平和自由中,與早在歐盟和大西洋聯盟植根的德意志聯邦共和國重新統一。

但擁有强大核武的俄羅斯是存在的。它在地緣政治上過去和現在都是不可或缺的,何況它是世界安理會五個擁有否決權的常任理事國之一,另外還有美利堅合眾國、法國、英國和中國。

衡量俄羅斯在全球的一席之位,是否就表達了像烏克蘭總統澤連斯基在2022 年4 月3 日布恰大屠殺曝光後對自己人民發出的視頻信息中所說那種心存對俄羅斯的「荒謬恐懼」?不,它表達的是對俄羅斯威懾效果的不同評估,即 MAP 決議對烏克蘭和格魯吉亞以及北約在成爲北約成員之前的年間可能產生的威懾效果。

與川普對決

從 2017 年 1 月 20 日起川普擔任美國總統。我一直密切關注希拉蕊和他之間的競選活動,期冀著希拉蕊勝出,卻事與願違。川普不僅用他的競選口號「美國第一」和「讓美國再次偉大」定下了民族主義的基調,他還在競選期間多次批評德國和我個人。他聲稱我在 2015 年和 2016 年收容了那麼多難民,毀了德國,指責我們在國防上花的錢太少,並指責我們的貿易順差對美國造成不公平的貿易逆差。多年來,紐約街上的許多德國汽車一直是他的眼中釘。在他看來,美國人購買德國汽車的事實歸咎於傾銷價格和所謂的歐元與美元之間的匯率操縱。他多次提到要對德國汽車徵收關稅,降低吸引力。我覺得美國的總統候選人竟然要對抗德國總理,實在令人驚訝。根據德諺「多敵多榮,不容小覷」的座右銘,我本來可以對自己的角色感到滿意。我的職責是竭盡所能,不必要對所有挑釁做出反應以促進兩國之間令人滿意的關係。我不僅在 2016 年 11 月 9 川普當選時強調我們兩國因民主、自由、尊重法律和人類尊嚴等共同價值觀而團結在一起,不分出身、膚色、宗教、性別、性取向或政治觀點。在這些價值觀的基礎上',我提出願意與他密切合作。四個月後,2017 年 3 月 17 日,我在華盛頓拜訪了他。我精心準備了這次訪問,因為這次訪問在德國引起了極大的關注,在一定程度上也引起了美國的興趣。

當我抵達白宮時,川普當著媒體的面在門口與我握手打招呼。在橢圓辦公室進行一對一會議之前,我們再次向媒體展示雙方會晤。當記者和攝影師要求再一次握手時,他沒理會。我沒順勢假裝沒聽到,而是低聲告訴他,我們應該再次握手 ― 日本首相安倍晉三訪問時,他曾握手握了十九秒,而安倍晉三無法掙脫。才說出口我就暗自搖頭。我怎麼會忘記,川普很清楚他想要達到什麼效果。因此,他沒有對我微妙的暗示有任何反應。他想用自己的姿態創造一個話題,而我卻假裝是在和一個行為正常的人打交道。

川普 ― 這位對話夥伴

我們慢慢地進行一對一的對談。我主要以英語對話,翻譯員 Dorothee Kaltenbach 坐在一旁翻譯一些較複雜的段落。川普問了我許多問題,包括我的東德出身以及我與普丁的關係。他顯然對這位俄羅斯總統非常著迷。在接下來的幾年裡,我的印象是,凡有專制和獨裁特質的政治家都令讓他十分著迷。

一對一會議結束後,兩國代表團成員一進入橢圓辦公室,他就開始責備德國。我用事實和數據反駁了他的指責。我們的對話落在兩個不同的層面。川普談的是情緒,而我談的是事實。當他注意到我的論點時,通常只是從中建構出新指控。他似乎沒有打算解決我提出的問題。若是如此,他就必須立馬想出新的怨尤。在我看來,他似乎是想讓他的對話夥伴内心的罪惡感油然而生。當他意識到我在大力反對時,他突然結束了他的咆哮,換了話題。同時,他好像要討好他的對話者。

他一再強調,德國虧欠他和美國。這番語術很受他美國選民的歡迎,因為選民中許多人認為社會不公,被以前的政治家錯待。他們欽佩川普絕不容忍,與人直言對決,而且在他們看來,川普是為了他的支持者的利益而戰。(...)

在與川普的談話中,我大部分論點都有根據。然而,我們的弱點是國防支出。很明顯,那一年我們將無法達到 2014 年北約首腦會議上制定的 2024 年所有成員國目標的 2%,儘管我在新聞發布會上宣佈,德國國防預算從 2016 年到 2017 年增加了 8%。奧巴馬也曾多次勸我這樣做。然而,隨著川普的上任,此事可能變得更加危險,因為他質疑北約是一個共同的安全聯盟。我知道,作為德國人,我們的安全依賴於北約。這就是為什麼我強調我們對阿富汗聯合任務的貢獻。至少川普在隨後的記者會上也承認了這一點。

|

| 2017 年 7 月,漢堡 G20 峰會上立於美國總統川普身旁 ©Ian Langsdon/Getty Images |

飛回家的路上,我的感覺不太好。從與他的談話我得出結論:與川普共同為世界努力的機會並不存在。他慣於以從政前的地產企業家角度判斷事物。每項物業當下只能一次買賣。如果不是他贏,就會是別人贏得。他也是這樣看待世界。對他來說,國與國總是相互競爭,一個國家的成功意味的是另個國家的失敗。他不相信人人繁榮可以透過相互合作來促進。我舉例說明歐盟和韓國可以從共同的自由貿易協定中獲得互惠互利,但他不以爲然。他對所有不是由他談判的協議都持以懷疑態度;他似乎特別不信任德國。與他不會達成跨大西洋自由貿易協定 (TTIP)。

但這還沒完。在漢堡 G20 峰會舉行前六週,也就是 2017 年 6 月 1 日,他要求跟我通電話。我們在晚上 10 點通話。他告訴我,美國將取消《巴黎氣候協定》的會員資格。這對我來説是一個打擊,因為我希望這個話題在漢堡峰會發揮核心作用。

G20 峰會

|

| 2017 年 6 月與教宗方濟各的私人接見© Guido Bergmann/由聯邦政府新聞資訊辦公室提供 |

2017年6月17日我得以在一次私人接見中見到了教皇方濟各。與他在此之前的三次會面中我得知他對全球合作很感興趣,特別是窮人救濟,因此我想與他談談即將在漢堡舉行的 G20 會議的議程。(......)教皇方濟各在教皇圖書館友善含笑地接待了我。進門右邊有一張桌子和兩張椅子。教宗和我找了個位子坐下,我的翻譯員坐在我後面。方濟各由一位德國教士翻譯。他請我告訴他我在擔任 G20 主席期間有何計劃。我告訴他我們的標誌,一個十字架的結,並告訴他我們的準備工作,其中包括與公民社會的大量會議。(...)他認真地聽我娓娓道來。

接著我開始談到我真正關心的議題,也就是美國宣佈退出《巴黎氣候協定》一事。我不指名道姓地問他,在一群重要人物中,他會如何處理根本不同的意見。他立刻明白了我的意思,直截了當地回答我:「彎、彎、彎,但要確保它不會斷。我喜歡這個形象。我向他重複了這句話。彎、彎、彎,但要確保它不會斷。本着這種精神,我會在漢堡嘗試解決我與《巴黎協定》和川普之間的問題,儘管我還不知道這究竟具體意味著什麼。(...)

2017年7月6日,峰會的前一天,我下午前往漢堡。由於與會者眾多,G20 國家元首和政府首腦會議只能在德國的幾個地方舉行,漢堡是一個合適的地點。漢堡市長蕭兹 (Olaf Scholz)很榮幸能主辦這次高峰會,而我本人也很高興向全世界展示我的出生地。

然而,峰會的結果與我的預期不同。如果我今天問人們對漢堡 G20 會議的回憶是什麽,答案很可能是:反全球化示威者進行了暴力抗議。只有那些對政治很有感覺的人或許會記得與川普在氣候保護方面的分歧。7 月 7 日晚,漢堡 Schanzenviertel 區發生燒車、搶劫商店和示威者投擲石頭的可怕畫面傳遍全球。當晚我在電視上看到了這些畫面。有些頻道還不間斷地報導。我沮喪地上床睡覺。無論我們第二天做何決定,當晚的影像都會主導人們的觀感。對於身為東道主的我來說,實在令人震驚,因為我深信,在這類高峰會中,國家元首與政府首長之間的個人會面應該是可以接受的。G20 會議結束後,漢堡警方報稱已部署 23,000 名警員,其中 592 人受傷。漢堡警方的部署方案受到批評。我決定不參與這些討論,並與漢堡市長肩並肩站在一起,儘管我也對這次行動有所質疑。峰會結束時,我們與一群來自德國各地的警察會面,並感謝他們的工作。

在政治上,我們就氣候問題達成了一項決議,我們稱之為「19 比 1」。十八個國家和歐盟在公報中表示我們注意到美國退出《巴黎協定》的決定。隨後是美國的立場。下一段指出: 其餘 G20 成員國的國家元首和政府首腦聲明,《巴黎協定》是不可逆轉的。以共識方式通過一份宣言是有可能的,這份宣言沒有掩飾川普與世界其他國家之間的分歧,而是公開說明了這一點。此前從未出現過類似的最終文件。在此之前,聯合決議通常會列出最低的共同標準。我認為結果是可能出現的壞方案中最好的方案。我們在一切都被打破之前就停止了彎曲,我們根本不會有任何公報。絕大多數人都意識到氣候保護的重要性。

所有其他決議都符合我預期的結果。在貿易議題上,只有一個看似次要的問題產生了後遺症。這與鋼鐵出口傾銷問題有關。在 2016 年杭州峰会上,中國擔任 G20 主席國期間,這個問題已經被搬入議程。前幾年,中國開始以非常低廉的價格出口鋼鐵,使歐洲和美國的鋼鐵生產商承受巨大壓力。當工業化國家談到不公平傾銷時,中國堅決否認。因此,在杭州成立了一個G20論壇,即減少鋼鐵行業產能過剩全球論壇,該論壇得到了OECD(經濟合作與發展組織)的支持,以便在精確數據的基礎上更詳細地調查傾銷問題。

如今,快一年過去了,仍然沒有任何結果。這就是為什麼有些人希望廢除論壇並立即對中國鋼鐵徵收關稅,而其他人則想再給它一次機會。後者也是德國的立場。在 G20 峰會的最後一晚,有人同意在 8 月之前收集必要的信息,並呼籲論壇在 11 月提交一份報告,提出解決方案建議,在此基礎上可以採取迅速的政治行動。這對我們來說似乎是成功的;然而,Lars-Hendrik

Röller 向我指出,時間太短,一個各方同意的解決方案幾乎是不可能的。所以這也就是發展的結果。

2018年6月,川普破例開始對進口鋼鐵和鋁徵收高額關稅,徵收對象不僅是中國,也包括歐盟在內的大多數其他國家。他以保護美國國家安全利益為由,以合理化這項措施。中國、挪威、瑞士和土耳其向世界貿易組織提出申訴。四年多後,也就是2022年12月,那裡的仲裁庭裁定這些措施違反了該組織的規則。然而,當時拜登已經是美國總統了。儘管他沒有取消關稅,但在他和他的副總統哈里斯的帶領下,多邊合作,包括與美國的合作,應該會重新燃起希望。在我這本書寫至此,2024 年 11 月美國總統大選的結果仍不明朗。我真誠地希望,2021 年7 月我最後一次以總理身份訪問華盛頓時,在早餐會上見到的哈里斯(Kamala

Harris) 在總統選舉中擊敗對手,當選美國第一位女總統。

安格拉梅克爾:《自由Freiheit

》;與Beate Baumann共同著述;

出版社:Kiepenheuer & Witsch,科隆 2024 年; 736 頁,精裝本 42 歐元。

該書將於11月26日出版

沒有留言:

張貼留言